DXを推進する多くの企業にとって、「過去に開発したAIモデルがあるが、担当者が退職して誰も中身を理解できない」「特定のプログラミング言語の知見者が社内におらず、モデルの改善やメンテナンスが滞っている」といった、AI資産の属人化とブラックボックス化は深刻な問題です。

せっかく開発したAIも、改善やメンテナンスができなければ、やがては陳腐化し「使えないもの」になってしまいます。

今回ご紹介するのは、材料メーカー様が抱えていたこの課題に対し、既存のR言語で開発されたAIモデルを、より汎用性の高いPythonへ移行したプロジェクトです。Aidemy Solutionsの支援により、単なる言語の書き換えに留まらず、精度・学習時間・保守性のすべてを大幅に改善したプロセスをご覧ください。

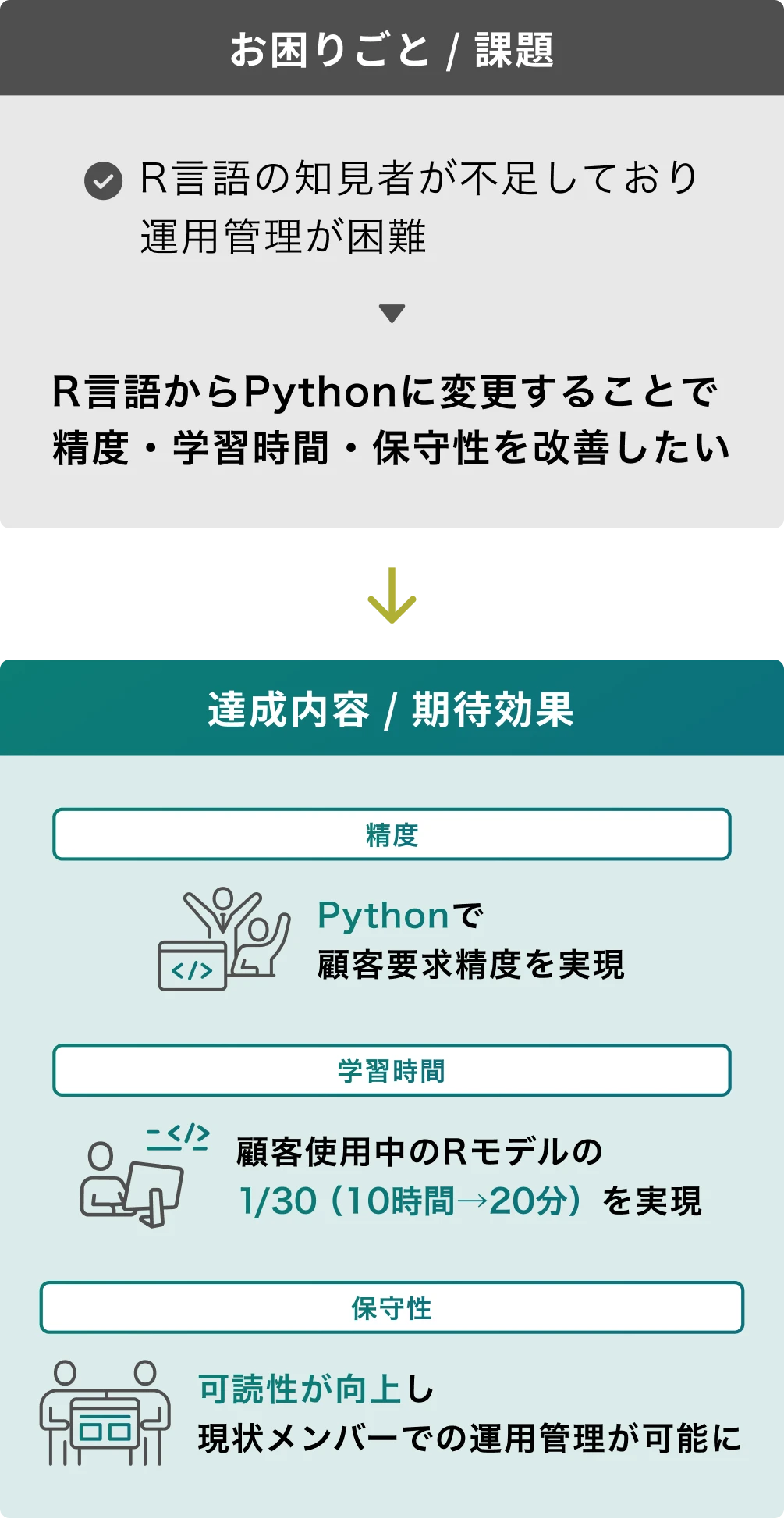

新規材料開発に取り組むこの材料メーカー様では、物性予測を行うAIモデルを既に保有していましたが、R言語の知見を持つ担当者が社内に不足しており、既存モデルの運用管理が困難になっているという、大きな課題を抱えていました。

そこで、このAIモデルをより多くのエンジニアが扱えるPythonへ移行することで、精度・学習時間・保守性の3つを改善したいというご要望のもと、本プロジェクトがスタートしました。

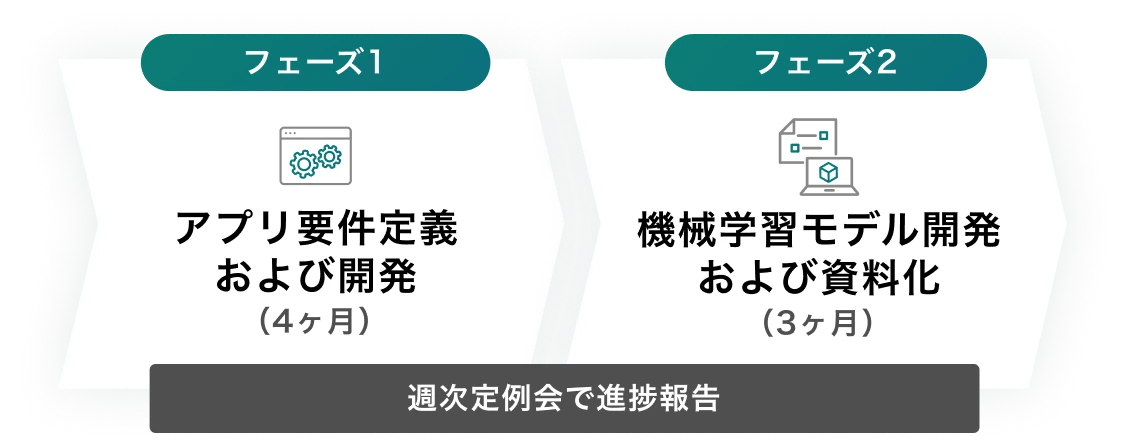

プロジェクトは合計で7か月。既存のロジックを理解し、性能を向上させながらPythonで再構築するために、フェーズ1として「アプリ要件定義および開発」(4か月)、フェーズ2として「機械学習モデル開発および資料化」(3ヶ月)の2つのフェーズで進行しました。

プロジェクトメンバーは、お客様からはプロジェクトマネージャー、開発部担当者、事業部担当者、Aidemy Solutionsからはプロジェクトマネージャー、データサイエンティスト、エンジニアが参画しました。

最初の4か月は、既存R言語のソースコードを読み解き、Pythonでモデルを再構築する作業に注力しました。

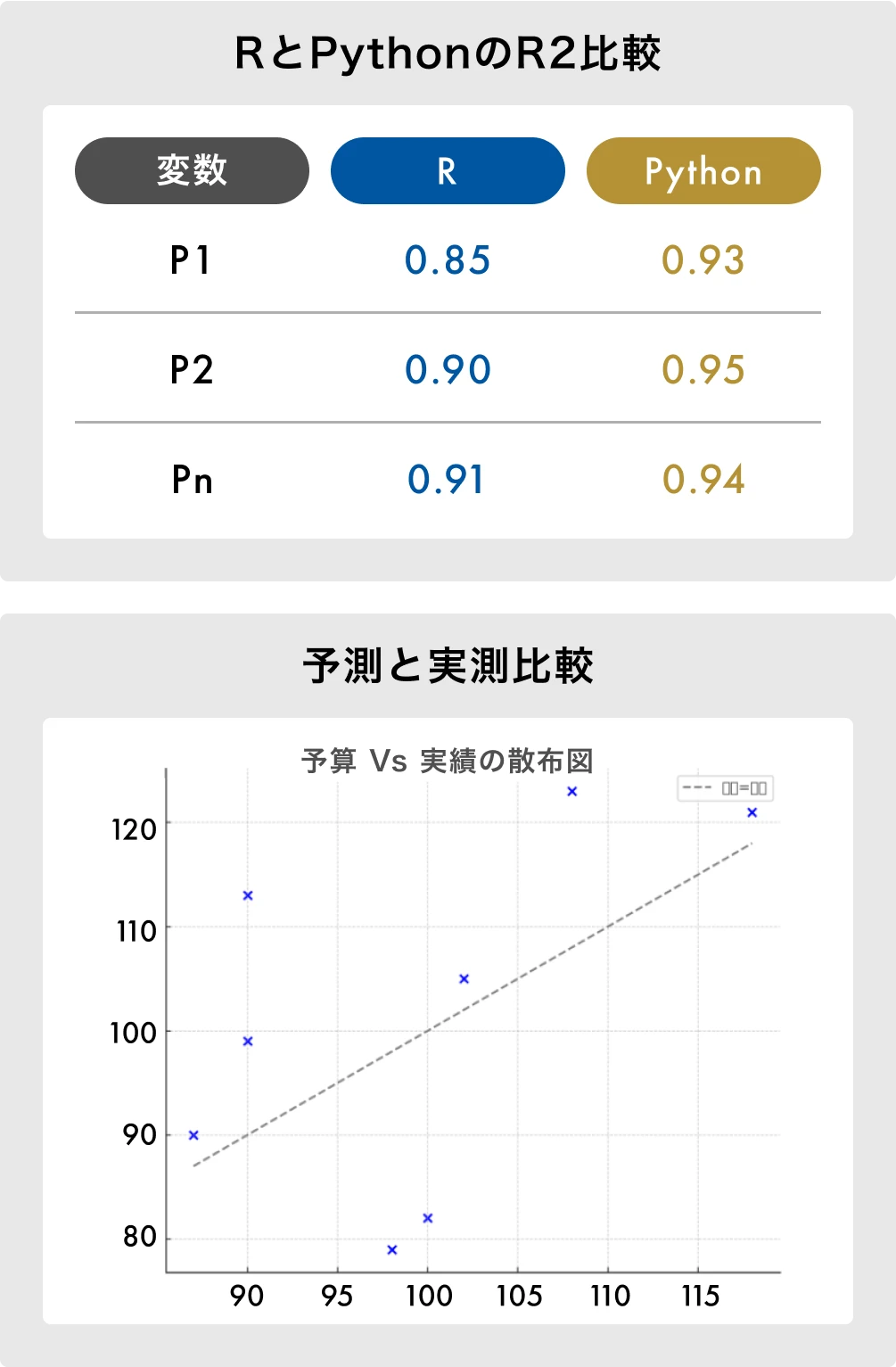

Pythonの機械学習ライブラリであるLightGBMを用いて回帰モデルを開発 。38個ある説明変数のうち、34個の変数でPythonモデルがRモデルの精度を上回ることを確認し、顧客の要求精度を達成しました。

次の3か月は、実用化に向けて学習時間の大幅な短縮と、保守性・管理のしやすさを追求しました。

学習対象となるデータを本当に必要なものだけに絞り込み、実装を工夫することで、モデルの学習時間を従来の1/30(10時間→20分)にまで削減することに成功しました。

さらに、誰が見ても処理の流れを理解しやすいようにコードの可読性を高めたことで、特定の担当者に依存することなく、現状のメンバーで運用管理が可能なアプリが完成しました。

本プロジェクトを通じて、お客様は以下の成果を得ました。

本事例は、過去に開発したAI資産がブラックボックス化していても、適切なアプローチで移行・再構築することで、性能を向上させながら持続可能な運用体制を構築できることを示しています。

「社内のAIモデルが属人化している」「開発言語を統一して開発効率を上げたい」といった課題をお持ちでしたら、ぜひAidemy Solutionsにご相談ください。現状の資産を最大限に活かしつつ、将来にわたって価値を生み出し続けるAI開発をご支援します。

こちらの事例の資料は以下よりダウンロードいただけます。

サービスに関する詳細や

導入事例についてご紹介した

資料をダウンロードいただけます。

お悩みや課題に合わせて

活用方法をご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。