素材業界のみなさまにとって、生成AIの活用がどのような可能性を秘めているのか、これまでアイデミーが素材業界について、特にR&D(研究開発)の面でどのような取り組みを行ってきたのかを、事例を踏まえながら解説します。

Aidemy Solutionsがどのようなサービスを提供しているかをご紹介します。中心的な内容は、画像解析とMI(Materials Informatics)、新素材開発を進めるためのデータ分析の手法です。

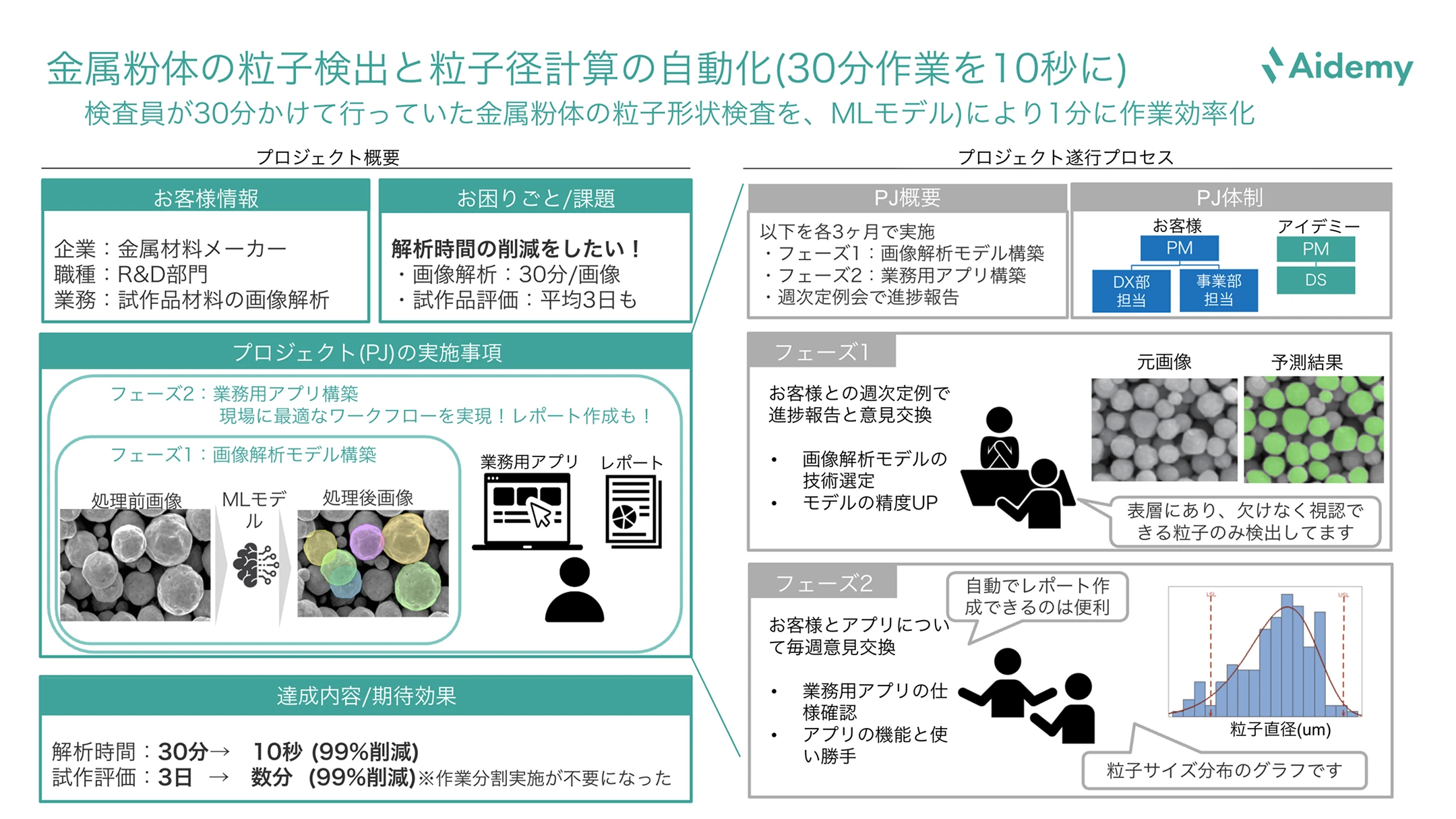

画像解析を使った事例で、金属材料メーカー様との取り組みです。お困りごととしては、R&D(研究開発)部門が試作品の材料開発で画像解析という手法は使っているものの、かなり人手が必要で、1画像あたり30分を解析に費やしている状況でした。これに対して、画像認識が可能な機械学習モデルと使い、認識した粒子の情報を品質レポートに落とし込むことによって、1画像あたり30分の作業が10秒に、試作品の評価に3日かかっていたものが数分で終わるようになりました。

プロジェクトの進め方として、フェーズ1では、画像認識の際に「粒子のどの部分を認識すべきか」をお客様とすり合わせながら、モデルの開発を進めました。フェーズ2では、認識した粒子ひとつひとつの情報を抜き取って、たとえば粒子の直径を分布グラフにまとめる、といったことを行いました。

こちらは、MI(Materials Informatics)の事例で、化学メーカー様との取り組みです。お困りごとは、材料販売の部門で、扱っている製品が斜陽製品なので、顧客提案に関わる研究室のコストを削減したいというものでした。具体的には、販売員がお客様から「こういう粘着性のあるテープがほしい」といわれたとき、それまではいったん会社に持ち帰り、知見のある研究員に確認して、どういう処方でどのくらいの期間をかければ開発できそうかを検討する必要があったので、回答までに一週間以上かかること、研究員の時間を奪ってしまうことが悩みでした。

そこで、フェーズ1では、過去のさまざまなデータを集め、データベースシステムを構築し、予測モデルを開発しました。フェーズ2では、予測モデルをもとに、販売員が「◯粘性のテープが欲しい」といわれたときに、その場でおおよその処方とコスト感、開発期間を即答できるようなアプリに落とし込んで提供しました。

このような取り組みによって、研究員のサポートが不要になり、回答へのリードタイムが短くなったことで、顧客満足度が大幅に向上した、という事例です。

次に、なぜアイデミーが素材業界にこだわるのかを説明します。

われわれはこれまで、多くの素材メーカー様とプロジェクトを推進してきました。サービスの売上についていえば、素材業界のお客様が6割強を占めています。業界特有のR&Dプロセスや研究員の方々が直面する課題への深い理解が、われわれの強みだと思っています。一方、プロジェクトをご一緒する中で、ある「もどかしさ」を感じています。私たちの「もどかしさ」というよりも、「もどかしさを抱いている研究員の方々が多い」ということです。

その理由として、優秀な研究員の方々が、本来最も時間を割くべき「創造的な施策」や「試行錯誤」ではなく、過去のデータや論文を探し、報告書を整えるといった「情報整理」に忙殺されているという現実があると思います。そのような、裏に隠れた研究者の方々の「見えない足かせ」を取り除き、素材業界の発展に貢献したいと考えています。

なぜ「生成AIなのか」という点については、先ほど触れた「足かせ」の正体は「情報活用という名の重労働」であり、その状況を打破するのが生成AIだと考えているからです。生成AIを「使うか使わないか」ではなく「どう使いこなすか」ということが、素材業界を含むさまざまな業界が直面している課題です。

生成AIは単なる効率化ツールではなく、まさに「第二の頭脳」 です。さまざまな情報を生成AIが処理してくれることで、人間はより創造的な仕事に集中できます。そのようなワークスタイルを手助けしてくれるのが生成AIだと思っています。

それでは、素材業界のR&D向け生成AIの活用について紹介します。

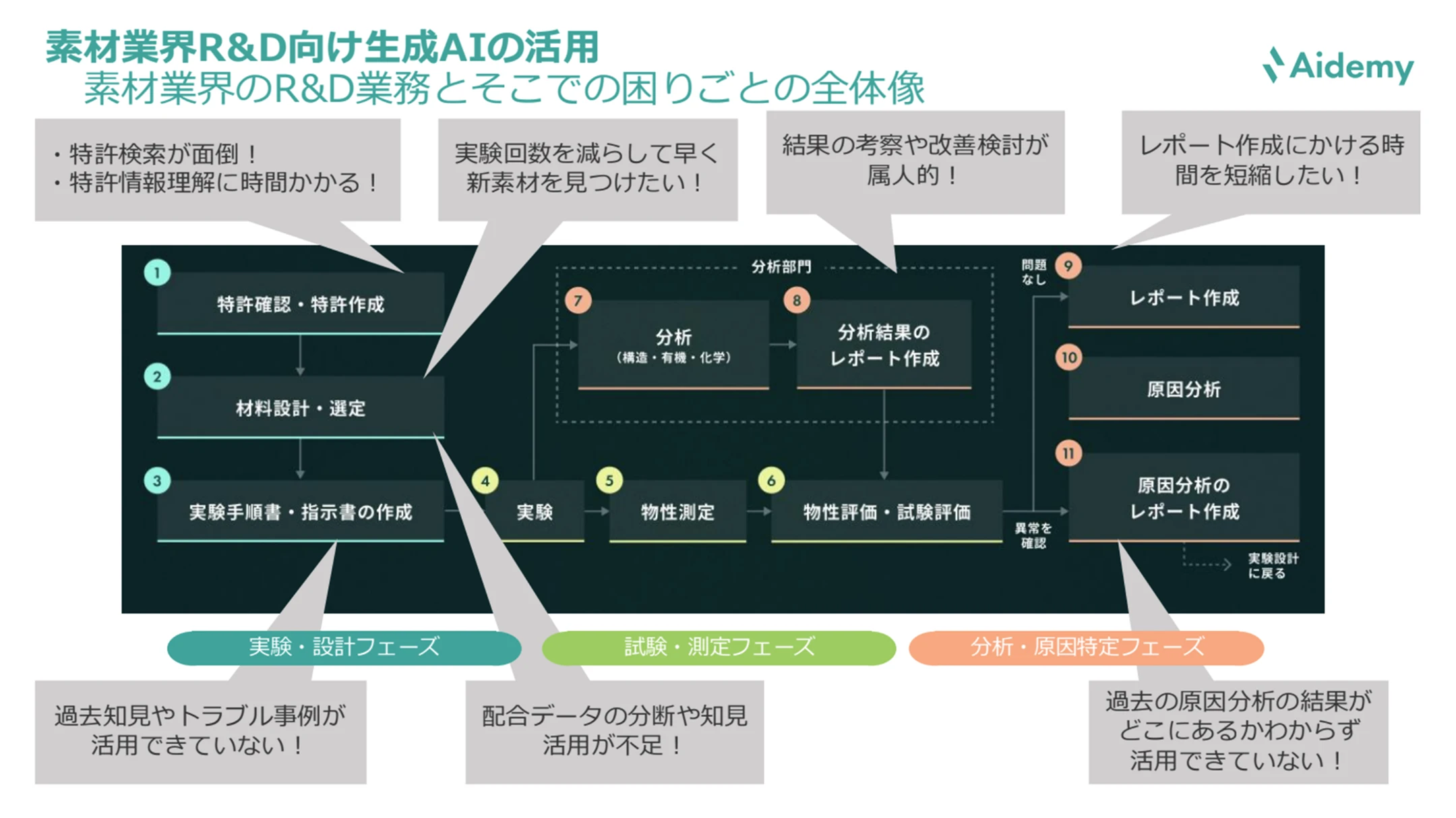

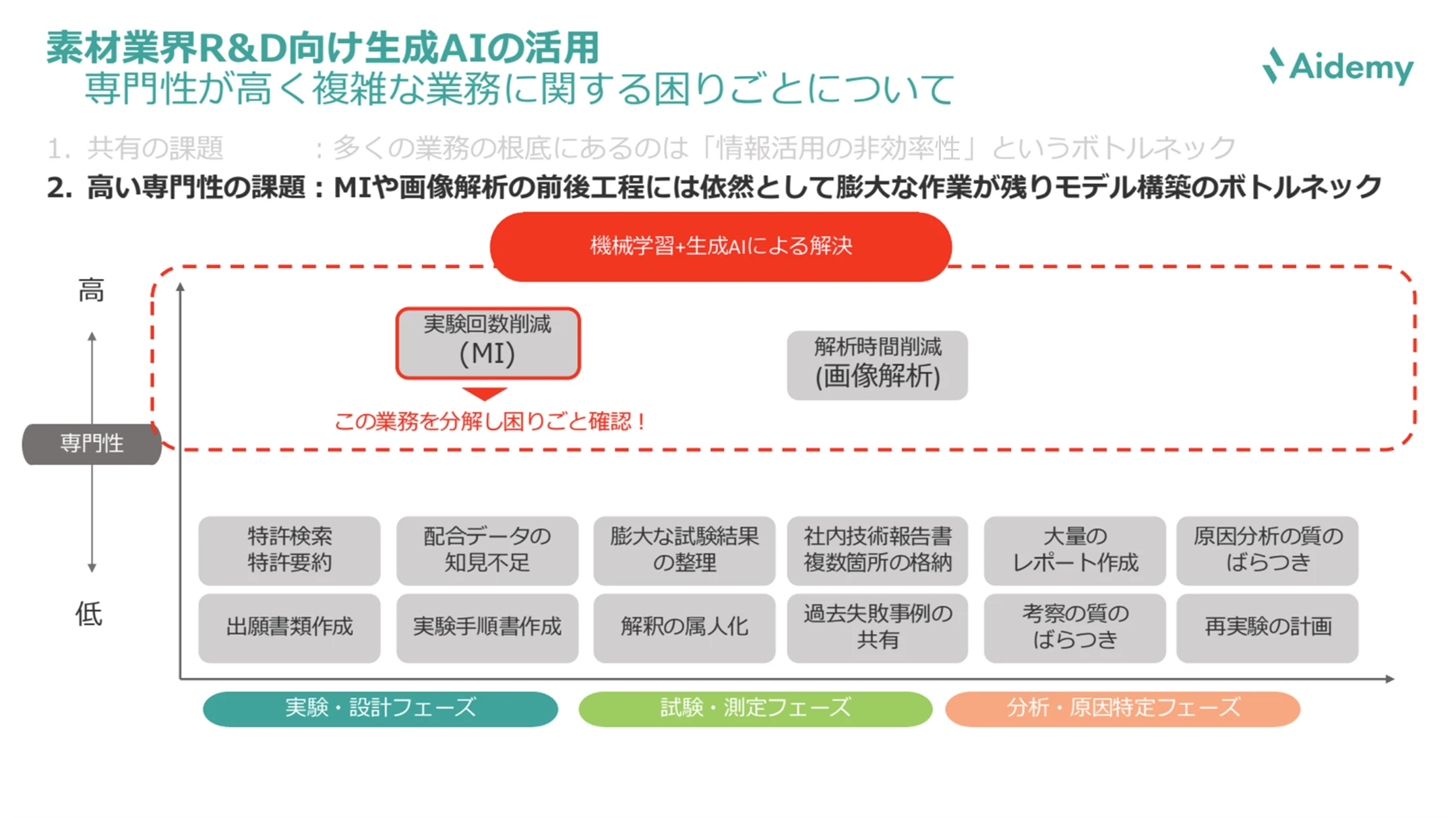

一般的な業務フローとして、まず実験・設計フェーズでは、特許の確認と作成からはじまり、材料設計と選定、実験手順書や指示書の作成を行います。次に試験・測定フェーズでは、実験と分析を行います。最後に分析・原因特定フェーズで、原因分析とレポート作成を行うことになります。

このような業務フローで、研究者の方々からよく聞く「困りごと」や「面倒な作業」があります。たとえば、特許の検索が面倒、特許の情報理解に時間がかかる、実験回数を減らして早く新素材を見つけたい、配合データの分断や知見活用が不足している、結果の考察や改善検討が属人的になっている、過去の原因分析の結果がどこにあるかわからず活用できていない、といったことです。データベースを作って、データをどんどん格納している会社は多いと思いますが、自分が欲している情報を膨大なデータの中から探さなければならず、実際はなかなか活用できていないという実態を多く目の当たりにしています。

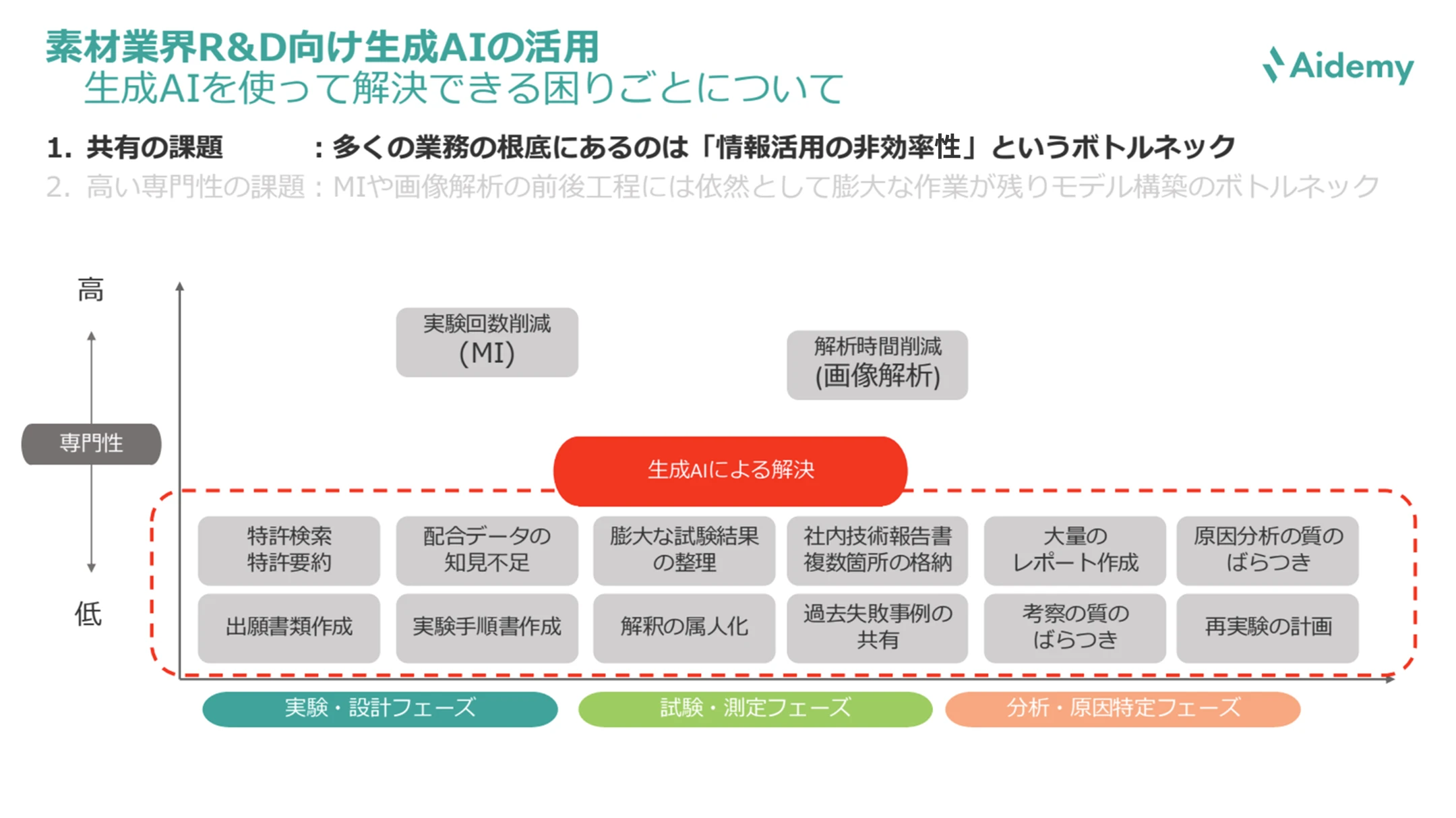

このような困りごとを別の角度から整理してみました。横軸は先ほどの図と同じく、実験・設計フェーズ、試験・測定フェーズ、分析・原因特定フェーズで、各フェーズごとの困りごとのキーワードを並べています。一方、縦軸は困りごとの専門性が高いか低いか、たとえば解決のためのデータ活用の複雑さです。

素材業界におけるR&D業務の困りごとは、大きく次の2つに分解できます。

専門性の低い困りごとは、生成AIで解決できる領域です。誤解のないようにいうと、特許や知財(知的財産)の仕事自体は専門性が高いのですが、特許を検索するとか要約するといった作業は高い専門性が求められないという意味で、この位置に置いています。

ここで、素材業界R&Dのユースケースに合わせた生成AIの活用について紹介します。

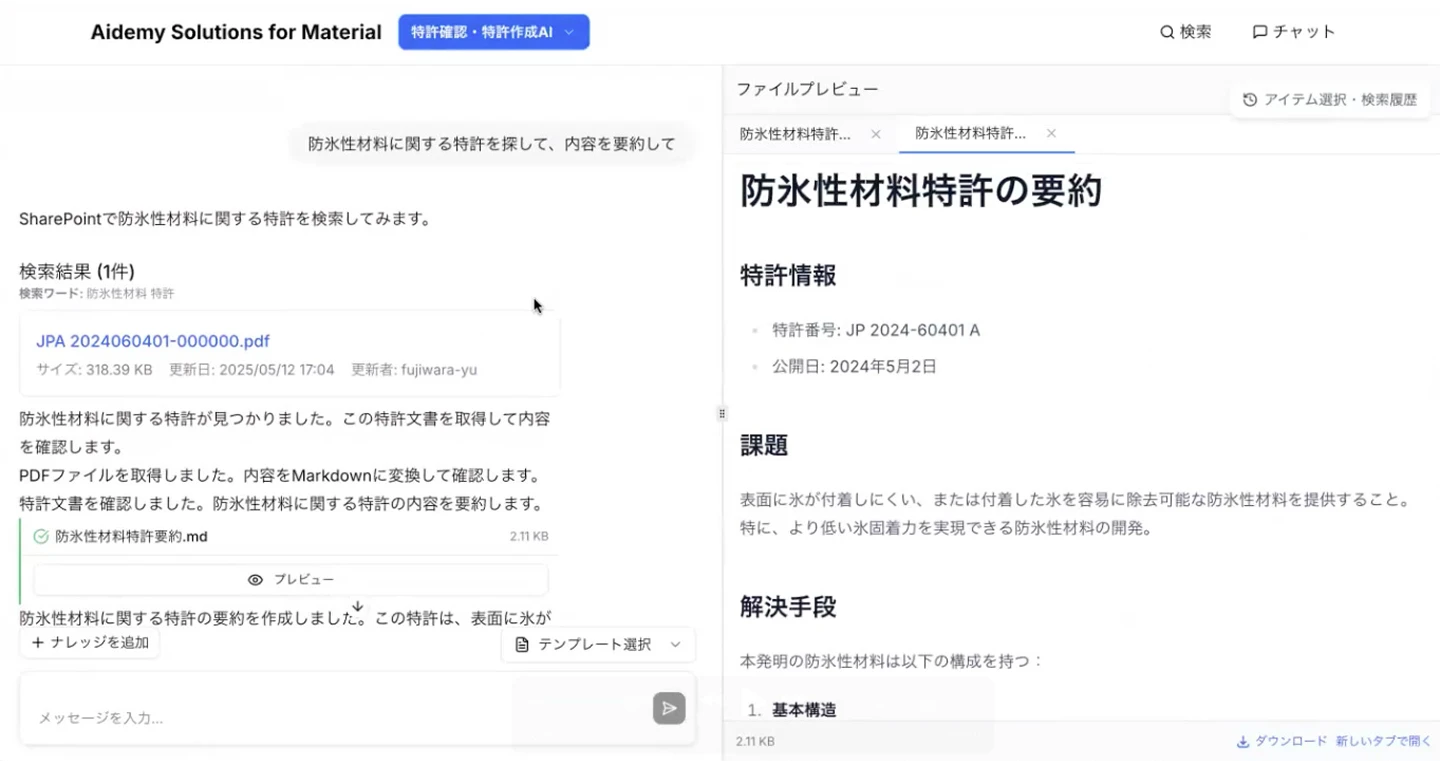

われわれが使っている材料研究に関するAIアシスタントに対し、「防氷性材料に関する特許を探して、内容を要約して」と質問すると、まず社内のサーバーから情報が抽出され、ファイルなどが表示されます。その後、ファイルから要約文を生成すると、特許番号、公開日、課題、解決手段、応用分野などがまとめられるので、速やかに頭の中にインプットできます。また、明日中に10件の特許を読み、整理し、部署内で説明する必要がある場合などは、10件の主要情報を表にまとめてアウトプットする、といった使い方もできます。

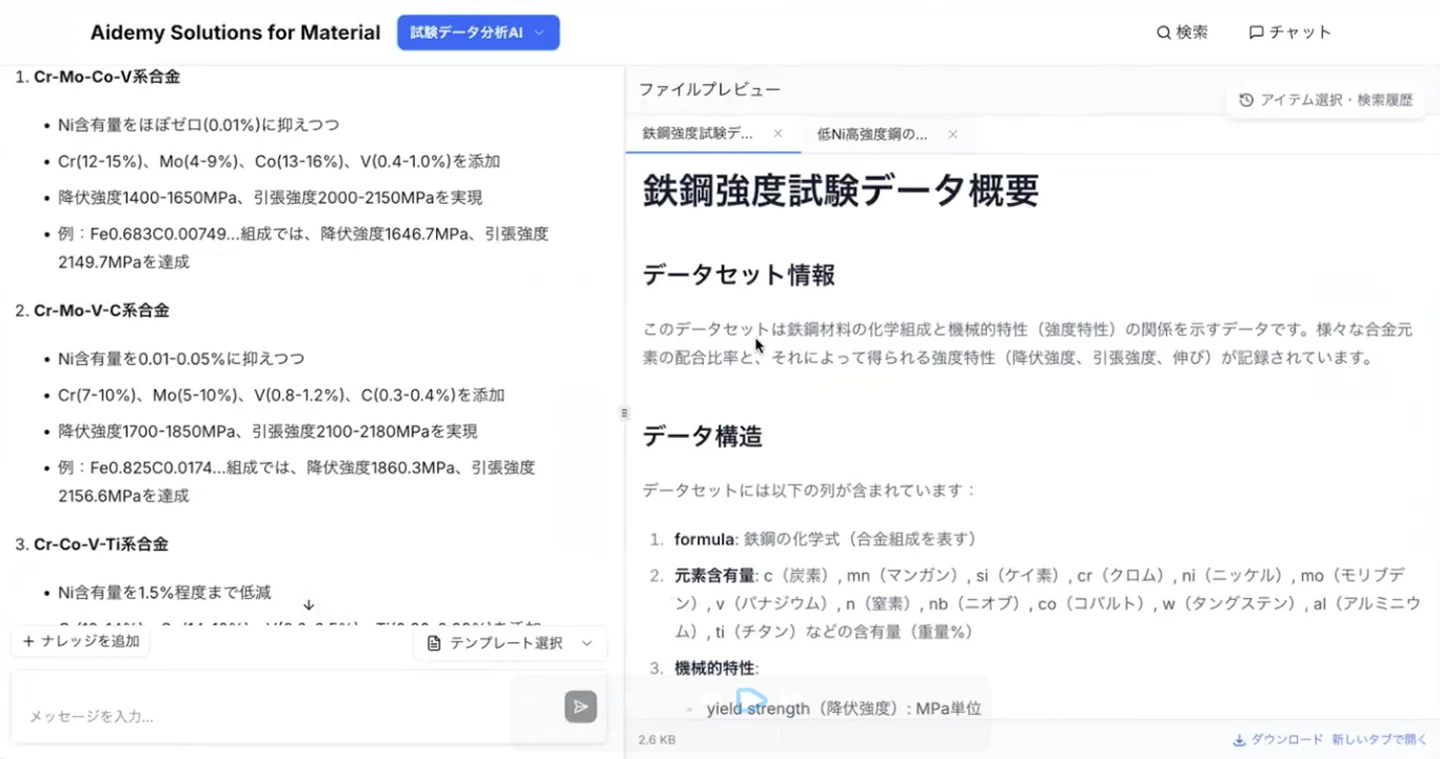

別の例で、データ分析について説明しましょう。「鉄鋼の強度試験のデータを検索して、概要を教えて」と質問すると、検索結果はヒットしませんでしたが、自動的に別のキーワードで検索してくれた上で、ファイルを表示してくれます。そこから、試験結果の概要をアウトプットしてくれたり、たとえば「Ni(ニッケル)の含有量を減らしつつ同等の強度を維持できる組成は?」と質問すると、過去の実験データや一般的なデータを元に代表的な組成例を返してくれたりします。

このように、お客様の業務に合わせて、設定画面や検索画面、UI(ユーザーインターフェース)についてカスタマイズするといったことにも対応しています。

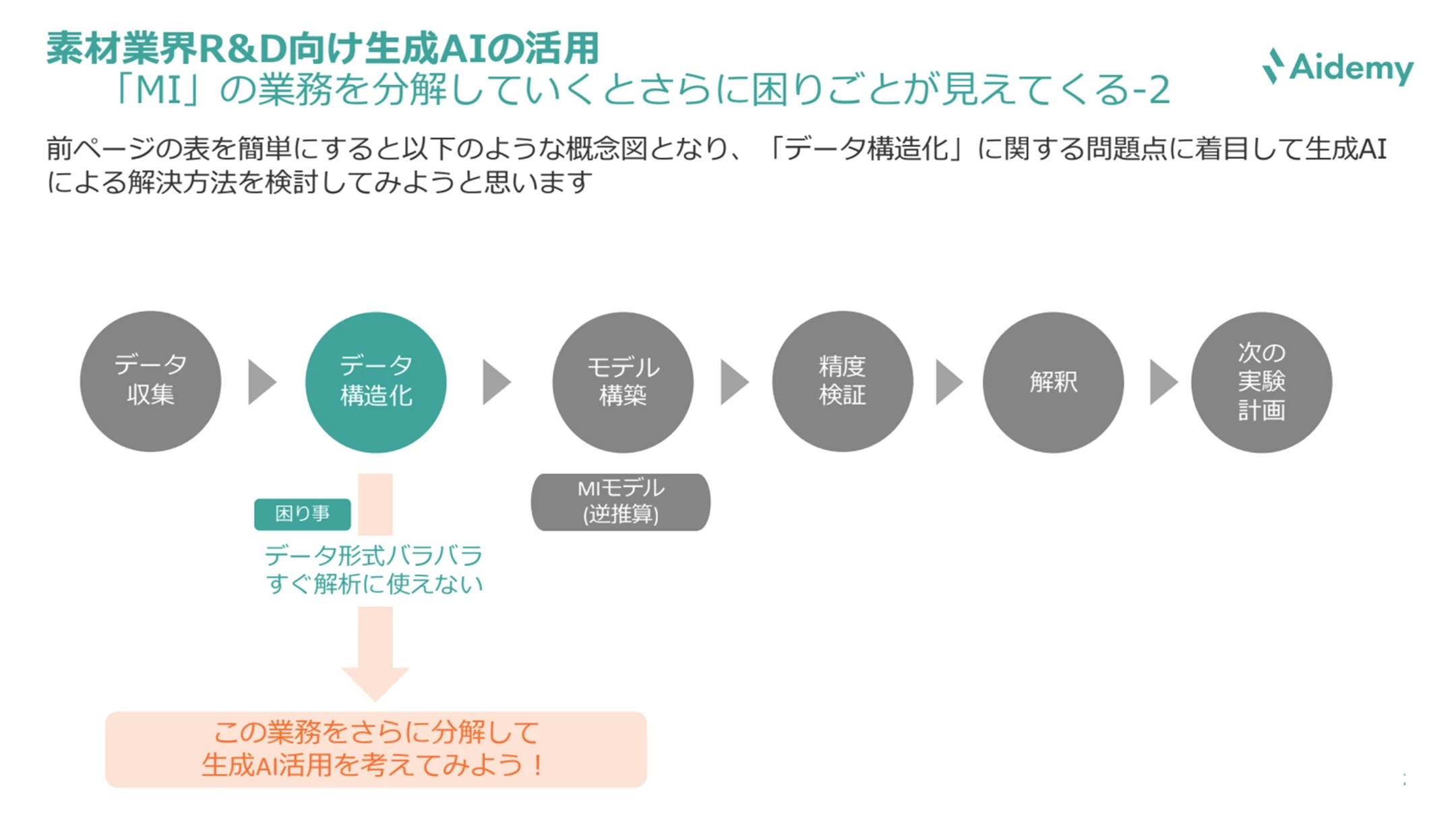

先ほどの「専門性の高低」と解決のためのアプローチの話題に戻りましょう。専門性が高い困りごとについては、機械学習やアプリ化によって運用を変えることで解決する、という方法をとっています。まず、MIの業務を分解すると、データ収集からはじまり、データを構造化し、正規化して、モデルを構築することになります。この際、大きな課題となるのは、データ形式がバラバラで、そのままでは解析に使えないということです。

では、この課題をどう解決するかというと、生成AIの強力な自然言語理解能力と文脈推論能力を活用し、人間が行っていた「データの意味を読み取り、整形する」という作業の効率化をはかります。具体的には、データの投入、AIによる解釈と抽出、標準データ形式(ターゲットスキーマ)へのマッピング、構造化データの出力、人間によるレビューとフィードバックというサイクルで運用することで、使えば使うほど賢くなり、データ構造化のスピードと質を上げていく、という流れです。われわれは、このようなチャレンジを今後も積極的に進めていきたいと考えています。

このように、データ構造化に対して生成AIを活用するだけではなく、データ収集、精度検証、解釈などでも活用できるはずです。われわれは、ひとつの業務フローの中で、困りごとを発見し、課題に落とし込み、どう解決するかというサービスを提供しています。それによって、R&Dのリードタイムも大幅に改善できると考えています。

また、MIというと「逆推算モデル」、作りたい物性から処方を予測していくというアプローチが一般的ですが、より身近な「順推算モデル」、この処方ならどのような物性になるかという予測の仕方であったり、重回帰分析などを中心にした「因果分析モデル」、生成AIのみで過去の実験データから予測をするモデルなどにも、われわれの生成AI活用のスキームが適用できると思っています。さまざまなモデルづくりに向けたデータ構造化を通して、素材業界のお客様に貢献したいと考えます。

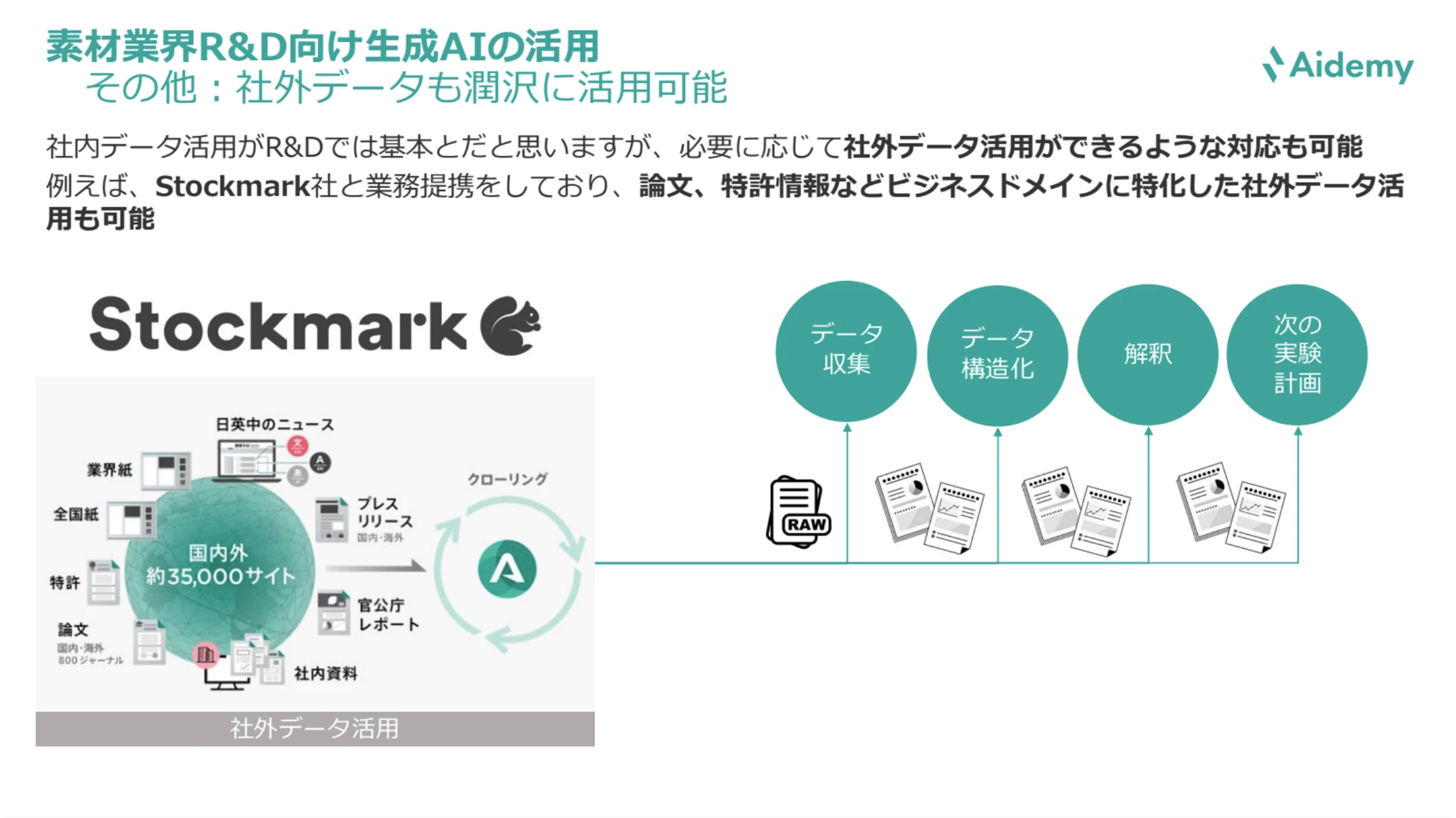

ここまでは社内データの活用を中心に説明しましたが、「社外データを使いたい」というニーズもあると思います。

社外データのAPIを通して個別に情報を取得するという対応はもちろんできますが、包括的なサービスである「Stockmark」と業務提携をしており、論文や特許情報などのビジネスドメインに特化した社外データの活用も可能です。たとえば、実験データの解釈や次の実験計画の面では、公表されているさまざまな論文を参考にしながら、自分たちの考えや世の中の流れを加味して、実験計画の候補を複数出す、といった使い方ができます。

社外データ活用では、もちろんRAG(Retrieval-Augmented Generation)を組み合わせることもできますが、客観的な考察やその質を上げるために上記のようなアプローチも可能ですので、ぜひご相談いただければと思います。

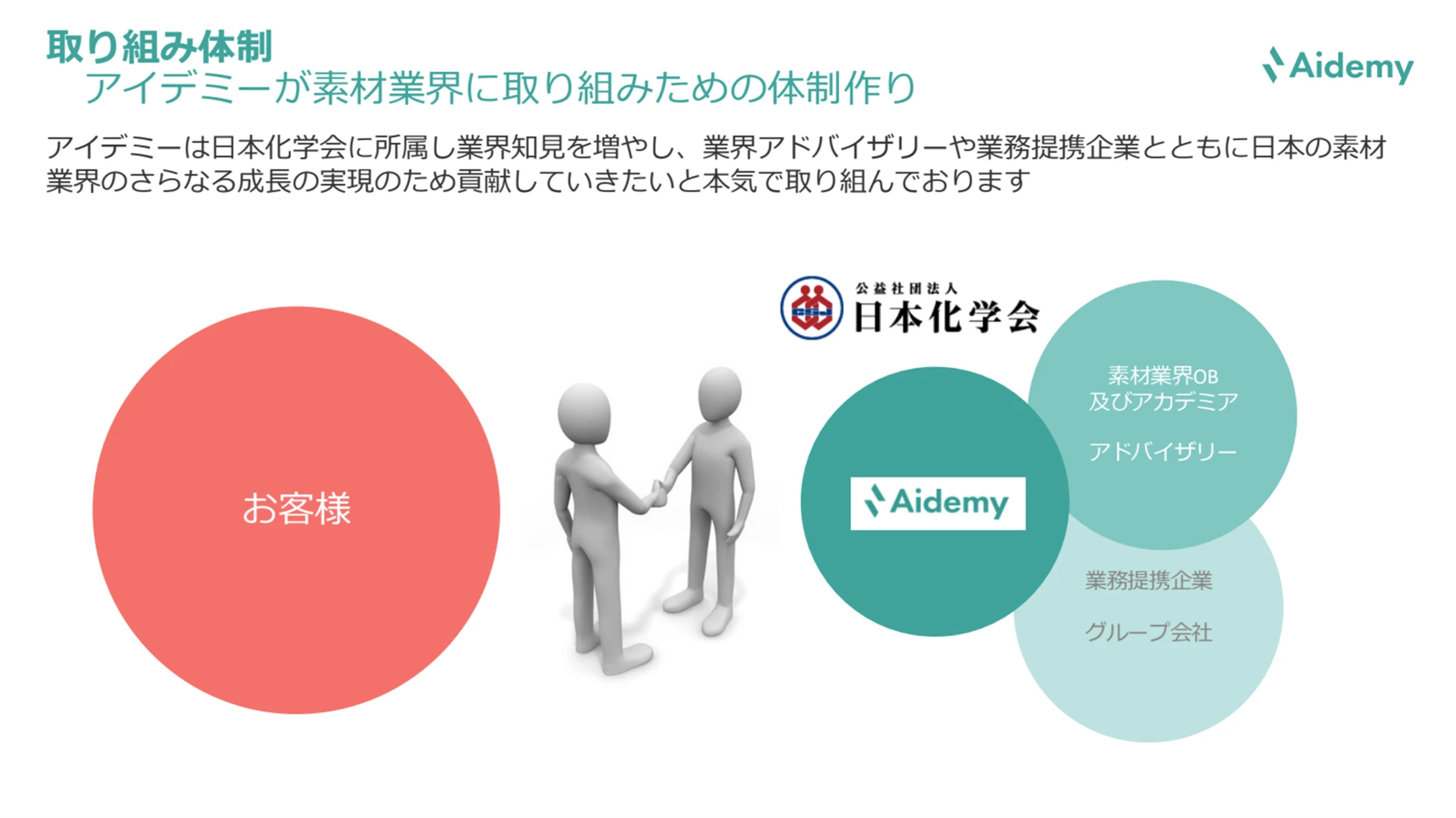

アイデミーは公益社団法人日本化学会に所属しており、これまでの取り組みを学会の中で発表することで、いっそうの活用につながる知見を会員企業に還元していきたい、また他の企業の取り組みや学術的な知見を吸収していきたいと思っています。

私自身も素材業界の出身ですが、深い知見を持つ業界のOBの方とアドバイザリー契約を結ぶことや、大学の先生方とのつながりも作っていこうとしています。業務提携をしているStockmark社や、システムをウェブアプリ化することに長けたグループ会社との連携も強化し、生成AIがさらに業務に浸透するようなシステム構築を進めていきたいと思っています。

このように、日本の素材業界のさらなる成長の実現のために貢献するべく、本気で取り組んでおります。

ひとつは、素材業界のR&D業務の「全体最適」の実現を目指しています。社内知見を活用するためには、まずユースケースに沿った生成AIサービスをカスタムで構築することが大切です。カスタムにこだわる理由は、お客様の業務に適した使い方があるので、UI設計なども含めて、現場の方々の声を取り入れて作っていきたいからです。専門性の高いMIや画像解析については、「点」の課題解決だけでなく、その前後工程を含めた「線」での業務効率化を、生成AIとのハイブリッドで実現していきたいと思っています。

もうひとつは、「未来の発見」への挑戦です。業務の効率化という観点だけではなく、生成AIによる物性予測や新しい物質生成という、R&Dのコアの価値向上に一緒にチャレンジするパートナーでありたいと考えます。

最後に、「唯一無二のポジション」です。アイデミーは、R&D業務の深い理解、機会学習モデル構築、生成AIの応用力の3つを兼ね備えていると思っています。さらに、お客様自身で内製化する、つまり、自立して運用できることが最終的なゴールだと思いますので、そのための人材育成を、Aidemy Business、Aidemy Practice、お客様に合わせた技術伝承のための学習プログラムなどによって実現できます。

このように、素材業界のR&D業務で生成AIを活用することについて、トータルで問題解決できるサービス提供力がアイデミーの強みであり、これからもこの強みを磨いていきたいと思っています。

サービスに関する詳細や

導入事例についてご紹介した

資料をダウンロードいただけます。

お悩みや課題に合わせて

活用方法をご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。